Geld ist ein allgemein anerkanntes Tauschmittel, das den Handel erleichtert und den Wert von Gütern und Dienstleistungen misst. Es dient als Zahlungsmittel, Wertaufbewahrung und Recheneinheit in einer Wirtschaft.

Früher war Geld oft durch physische Rohstoffe wie Gold oder Silber gedeckt, heute basiert es hauptsächlich auf Vertrauen in Staaten und Zentralbanken.

Da Geld durch Inflation an Kaufkraft verlieren kann, suchen viele Menschen alternative Wertspeicher wie Gold oder Bitcoin. In der digitalen Ära entstehen zunehmend neue Formen von Geld, darunter Kryptowährungen, die unabhängig von traditionellen Finanzsystemen funktionieren.

Menschen betrieben bereits 9000 vor Christus Tauschhandel. Mit den sogenannten Tauschgeschäften tauschten Menschen Gegenstände, die sie denselben inneren Wert zuschrieben. Man Spricht auch vom intrinsischen Wert.

Der Tausch von Holz gegen Trauben war so eine mögliche Form des Handelns. Dieses System funktionierte zwischen zwei Personen sehr gut, wenn die Person den Gegenstand von der jeweiligen anderen Person haben möchte. Wenn die Waren jedoch nicht benötigt wurden, dann kam kein Tauschgeschäft zu Stande. Auch große Entfernungen brachten die Tauschgeschäfte an seine Grenzen.

Die Lösung dieses Problem war die Erfindung des Geldes. Man tauscht Waren gegen Geld und man tauscht wiederum Geld gegen Waren. Geld ist also nichts anderes als ein Tauschmittel. Es muss jedoch 7 Eigenschaften erfüllen um als Zahlungsmittel akzeptiert zu werden.

Geld dient als universelles Tauschmittel, das den direkten Warentausch (Naturaltausch) ersetzt und den Handel vereinfacht. Es ermöglicht den Austausch von Gütern und Dienstleistungen, ohne dass beide Parteien ein unmittelbares Bedürfnis nach dem Eigentum der jeweils anderen haben müssen. Durch seine allgemeine Akzeptanz in einer Gesellschaft kann Geld flexibel in verschiedene Werte umgewandelt werden. Ohne ein effizientes Tauschmittel wäre wirtschaftlicher Handel stark eingeschränkt und auf komplizierte Tauschwirtschaftssysteme angewiesen.

Geld dient als Wertaufbewahrungsmittel, da es Kaufkraft über Zeit speichert und zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden kann. Im Gegensatz zu verderblichen oder schwankenden Gütern bleibt Geld in der Regel stabil und kann für zukünftige Ausgaben oder Investitionen zurückgelegt werden. Allerdings kann Inflation die Kaufkraft von Geld verringern, weshalb Menschen alternative Wertspeicher wie Gold oder Bitcoin nutzen. Eine verlässliche Wertaufbewahrung ist essenziell für langfristige finanzielle Planung und wirtschaftliche Stabilität.

Geld ist weit mehr als nur ein Mittel zum Austausch von Waren und Dienstleistungen. Es ist ein Symbol für Vertrauen – Vertrauen in den Staat, in Banken, in Unternehmen und in die Wirtschaft als Ganzes.

Ohne dieses Vertrauen würde unser gesamtes Finanzsystem zusammenbrechen. Doch was genau bedeutet Vertrauen im Zusammenhang mit Geld? Wie wird es geschaffen, erhalten und möglicherweise zerstört?

In diesem Kapitel beleuchten wir die Bedeutung von Vertrauen in Bezug auf Geld, seine historischen Entwicklungen und die Herausforderungen der modernen Finanzwelt.

In der Frühzeit der Menschheit wurden Waren wie Salz, Getreide oder Vieh als Zahlungsmittel genutzt. Das Vertrauen in diese Tauschmittel beruhte auf ihrem intrinsischen Wert oder ihrer Knappheit. Mit der Einführung von Edelmetallen als Währung, insbesondere Gold und Silber, verstärkte sich dieses Vertrauen, da die Metalle über einen anerkannten materiellen Wert verfügten.

Mit der Einführung von Papiergeld, das ursprünglich durch Goldreserven gedeckt war, begann ein neues Kapitel: Die Menschen vertrauten darauf, dass sie ihr Papiergeld jederzeit gegen Gold eintauschen konnten. Dieses Vertrauen wurde jedoch mit der Einführung des Fiatgeldsystems stark herausgefordert. Heute basiert Geld nur noch auf dem Glauben an dessen Akzeptanz und den Wert, den der Staat ihm verleiht.

Seitdem die meisten Länder den Goldstandard aufgegeben haben, wird Geld durch die Zentralbanken kontrolliert und in Umlauf gebracht. Das Vertrauen in die Zentralbanken und ihre geldpolitischen Maßnahmen ist essenziell, um wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten. Inflation, Deflation oder Währungskrisen sind dabei zentrale Herausforderungen, die das Vertrauen in die jeweilige Währung beeinflussen.

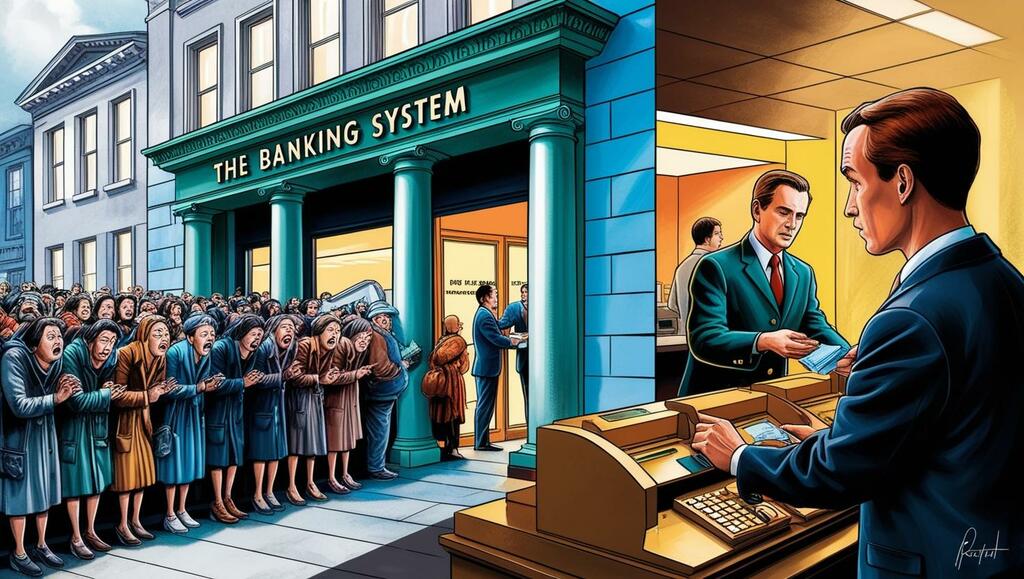

Banken spielen eine entscheidende Rolle im Finanzsystem, indem sie Geld verwalten, Kredite vergeben und Investitionen ermöglichen. Kunden legen ihr Geld bei Banken an, weil sie darauf vertrauen, dass es sicher verwahrt wird und dass sie es jederzeit abheben können. Dieses Vertrauen kann jedoch erschüttert werden, insbesondere durch Bank Runs – Situationen, in denen eine große Anzahl von Kunden gleichzeitig ihre Einlagen abheben möchte, da sie die Zahlungsfähigkeit der Bank anzweifeln. Solche Ereignisse können durch wirtschaftliche Unsicherheit, Gerüchte oder tatsächlich instabile Bankbilanzen ausgelöst werden und führen oft zu einer sich selbst verstärkenden Krise. Maßnahmen wie Einlagensicherungssysteme und Liquiditätsreserven sollen das Risiko von Bank Runs minimieren und das Vertrauen der Kunden aufrechterhalten.

Geschichtliche Ereignisse wie die Weltwirtschaftskrise von 1929 oder die Finanzkrise von 2008 haben gezeigt, dass dieses Vertrauen nicht immer gerechtfertigt ist. Bankenpleiten oder riskante Spekulationen führten zu massiven Verlusten und einem tiefgreifenden Misstrauen gegenüber dem Bankensektor. Der Staat musste in vielen Fällen eingreifen, um das System zu stabilisieren und das Vertrauen wiederherzustellen. Profiteure dieser Krisen waren oft große Finanzinstitute, Hedgefonds und spekulative Investoren, die durch Rettungspakete oder den Kauf unterbewerteter Vermögenswerte erhebliche Gewinne erzielen konnten. Der Steuerzahler hingegen musste für die Rettungsmaßnahmen aufkommen, da staatliche Interventionen häufig durch öffentliche Mittel finanziert wurden. Dies führte zu kontroversen Debatten über soziale Gerechtigkeit und die Verantwortung der Banken gegenüber der Gesellschaft.

Um das Vertrauen in Banken zu stärken, existieren Einlagensicherungssysteme, die Sparguthaben bis zu einer bestimmten Grenze absichern. Allerdings bedeutet das nicht, dass sämtliche Einlagen im Falle einer Bankenkrise vollständig zurückerstattet werden. Die Sicherungssummen sind nur bis zu einer festgelegten Grenze garantiert, und die tatsächliche Auszahlung hängt von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Einlagensicherung selbst ab. Falls diese nicht ausreichend gedeckt ist oder mehrere Banken gleichzeitig in Schwierigkeiten geraten, kann es sein, dass Kunden nur einen Teil ihres Geldes zurückerhalten. Regulierungen und Aufsichtsbehörden sorgen dafür, dass Banken verantwortungsbewusst agieren und nicht durch spekulative Geschäfte die Ersparnisse ihrer Kunden gefährden.

Das Vertrauen in eine Währung hängt eng mit ihrer Stabilität zusammen. Eine hohe Inflation oder starke Schwankungen im Wechselkurs können das Vertrauen in eine Währung erheblich beeinträchtigen. Länder mit starker Inflation, wie beispielsweise Venezuela oder Simbabwe, zeigen, was passiert, wenn das Vertrauen in eine Währung verloren geht: Die Menschen flüchten in alternative Währungen oder Sachwerte wie Gold oder Immobilien. In extremen Fällen entstehen sogar Parallelwirtschaften, in denen Fremdwährungen wie der US-Dollar oder Kryptowährungen verstärkt genutzt werden, da sie als stabiler und zuverlässiger gelten als die eigene Landeswährung.

Zentralbanken versuchen, durch Zinspolitik und geldpolitische Maßnahmen das Vertrauen in die Währung zu erhalten. Eine unabhängige Zentralbank gilt als Zeichen von Stabilität, während politische Einflussnahme oder exzessives Gelddrucken das Vertrauen schwächen kann. In Krisenzeiten stehen Zentralbanken oft vor der Herausforderung, den Spagat zwischen wirtschaftlicher Unterstützung und der Vermeidung von inflationären Risiken zu bewältigen. Maßnahmen wie quantitative Lockerung können kurzfristig Stabilität schaffen, bergen jedoch langfristig die Gefahr, das Vertrauen in die Währung zu untergraben.

In den letzten Jahren haben sich Kryptowährungen wie Bitcoin als Alternative zu staatlichen Währungen etabliert. Ihr Wert basiert auf einem dezentralen Vertrauensmodell: der Blockchain-Technologie. Viele Menschen investieren in Bitcoin & Co., weil sie dem klassischen Finanzsystem misstrauen und eine Absicherung gegen Inflation oder staatliche Eingriffe suchen. Gleichzeitig ist das Vertrauen in Kryptowährungen selbst volatil und stark von Spekulationen abhängig, da ihr Wert nicht durch physische Reserven oder staatliche Garantien gestützt wird. Regulierungen, Marktmanipulationen und technische Unsicherheiten können das Vertrauen in diese digitalen Währungen ebenso beeinträchtigen wie Kursschwankungen und spekulative Blasen.

Finanzmärkte funktionieren nur, wenn Investoren darauf vertrauen, dass Unternehmen nachhaltig wirtschaften und Gewinne erwirtschaften. Unternehmensskandale wie der Wirecard-Skandal oder der Enron-Skandal haben gezeigt, wie schnell dieses Vertrauen zerstört werden kann. Im Fall von Wirecard wurde das Unternehmen durch Einflussnahme der Regierung und mangelnde behördliche Kontrolle lange gestützt, obwohl bereits zahlreiche Warnsignale existierten. Neben direkten finanziellen Verlusten für Investoren führen solche Skandale oft zu regulatorischen Eingriffen und strengeren Compliance-Vorschriften, um zukünftige Vertrauensverluste zu verhindern. Gleichzeitig profitieren einige Marktteilnehmer, wie Shortseller oder konkurrierende Unternehmen, von solchen Krisen, indem sie aus dem fallenden Aktienkurs oder aus der Marktneuordnung Kapital schlagen.

Rating-Agenturen wie Moody’s oder Standard & Poor’s bewerten die Bonität von Unternehmen und Staaten. Ihre Einschätzungen beeinflussen maßgeblich das Vertrauen der Investoren. Fehlerhafte Ratings, wie sie während der Finanzkrise 2008 vorkamen, können fatale Folgen haben. Oftmals wurden risikoreiche Finanzprodukte mit Bestnoten bewertet, obwohl sie eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit hatten. Dies führte dazu, dass Investoren massive Verluste erlitten und das Vertrauen in die Unabhängigkeit und Objektivität der Rating-Agenturen stark beschädigt wurde. Die enge Verbindung zwischen Rating-Agenturen und Finanzinstitutionen wurde als Interessenkonflikt kritisiert, da viele Agenturen von den Unternehmen, die sie bewerteten, finanziert wurden.

In den letzten Jahren wächst das Vertrauen in nachhaltige und ethische Geldanlagen. Anleger investieren verstärkt in Unternehmen, die ökologische, soziale und ethische Standards erfüllen. Dieses Vertrauen basiert darauf, dass Unternehmen transparent agieren, sich an langfristigen nachhaltigen Zielen orientieren und eine verantwortungsbewusste Unternehmensführung praktizieren. Gleichzeitig bleibt das Risiko bestehen, dass sogenannte "Greenwashing"-Praktiken angewendet werden, bei denen Unternehmen sich nachhaltiger präsentieren, als sie tatsächlich sind. Daher ist eine kritische Prüfung nachhaltiger Investments unerlässlich, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich einen positiven ökologischen und sozialen Einfluss haben.

Geld existiert nur, weil Menschen kollektiv daran glauben. Ohne diesen Glauben würde es keinen Wert haben. Dieses Vertrauen ist eine gesellschaftliche Übereinkunft, die durch Erziehung, Medien, wirtschaftliche Erfahrungen und die Stabilität der Institutionen geformt wird. Krisen oder wirtschaftliche Instabilität können dieses Vertrauen erschüttern und alternative Währungen oder Sachwerte attraktiver machen.

Emotionen spielen eine große Rolle bei finanziellen Entscheidungen. Angst vor Inflation oder Finanzkrisen kann dazu führen, dass Menschen ihr Vertrauen in Geld verlieren und auf Alternativen wie Gold oder Immobilien setzen. Dies kann jedoch auch irrationales Verhalten auslösen, etwa wenn durch Massenpanik Finanzmärkte ins Wanken geraten oder es zu überstürzten Bank Runs kommt. Gier kann andererseits dazu führen, dass Menschen zu riskanten Investitionen verleitet werden, wie beispielsweise bei der Dotcom-Blase oder der Immobilienblase vor 2008. In beiden Fällen führte eine übermäßige Erwartung an steigende Preise dazu, dass Anleger Risiken unterschätzten und schließlich massive Verluste erlitten.

Finanzielle Bildung ist ein essenzieller Bestandteil, um Vertrauen in das Finanzsystem zu erhalten. Menschen, die verstehen, wie Geld funktioniert, können fundierte Entscheidungen treffen, Risiken besser einschätzen und sind weniger anfällig für Panik, Fehlinformationen oder manipulative Finanzprodukte. Zudem fördert finanzielle Bildung ein kritisches Bewusstsein gegenüber wirtschaftlichen Entwicklungen und hilft, langfristig stabile Finanzstrategien zu entwickeln.

Die meisten Menschen sind ohne es zu wissen Preismenschen anstatt Wertmenschen. Aber was ist nun der Preis, der Wert und was unterscheidet diese?

Der Preis ist nichts anderes als der Betrag, der beim Kauf einer Ware oder Dienstleistung bezahlt werden muss. Ob eine Ware nun günstig oder teuer ist, hängt wiederum vom Verhältnis zwischen Preis und Wert ab.

Ist der Preis der Ware unter ihrem Wert, dann ist sie günstig zu erwerben. Ist sie jedoch preislich über den Wert, dann ist die Ware teuer. Der Wert selbst hingegen kann von der Wertformel ermittelt werden.

Wert = Nutzen x Menschen x Seltenheit

Nutzen definiert sich durch seinen Einfluss auf das Leben von Menschen, sei es durch Produkte, Dienstleistungen oder persönliche Aktionen.

Man kann den Nutzen durch die Maslowsche Bedürfnispyramide quantifizieren.

Eine Tonne die für Papier genützt wird

Die Anzahl der Menschen, die ein Bedürfnis haben, ist relevant für den Nutzen.

Fiat-Geld oder auch Fiat Währungen genannt sind gesetzliche Zahlungsmittel, die nicht durch physische Güter gedeckt sind, sondern durch das Vertrauen der Menschen.

Die Grundlage des Fiat-Geldsystem ist das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Wirtschaft in Regierungen und Zentralbanken, die Stabilität garantieren.

Das Eurosymbol vor dem Hauptgebäude der europäischen Zentralbank

Kryptowährungen sind digitale Vermögenswerte, die als Tauschhandel zwischen zwei Parteien verwendet werden können. Der Unterschied zur Fiat-Währungen ist, dass hier kein Vermittler (zum Beispiel eine Bank) notwendig ist. Die Transaktion findet also direkt zwischen den Parteien statt.

Eine Ethereum, eine Bitcoin und eine Ripple Münze